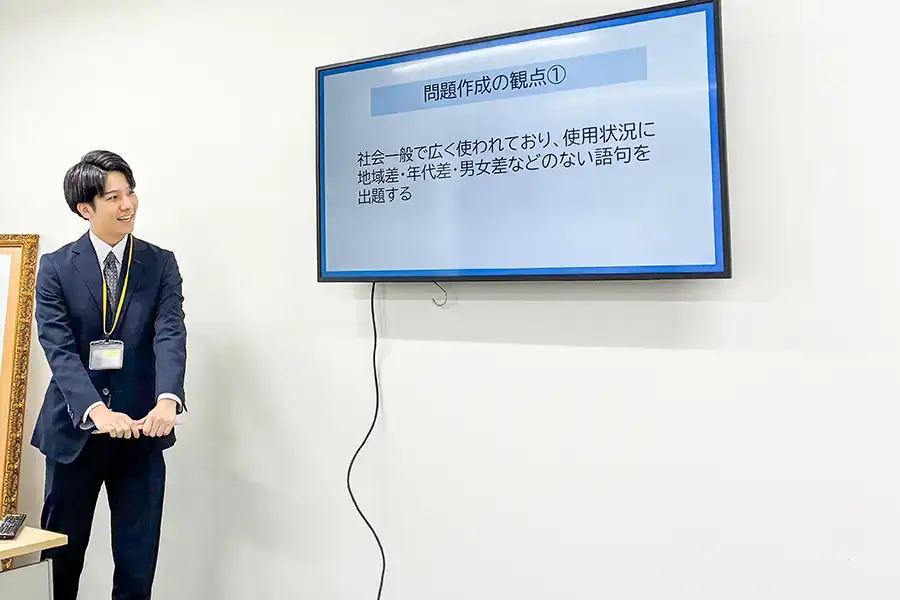

- 社会一般で広く使われており、使用状況に地域差・年代差・男女差などのない語句を出題する。

- 事実に反していないか、誤解を招く表現になっていないかを検討する。

- 受検者層の生活体験との身近さや受検者層に求められる語彙力を重視して問題を作成する。

【漢検50周年記念】知られざる検定の裏側(問題作成編)

漢検の問題はどのようにつくられるの?問題作成の裏側を大公開

過去、漢検では累計40万問以上が出題されてきましたが、検討過程で出題を見合わせた問題も含めると、その数は累計100万問にものぼります。

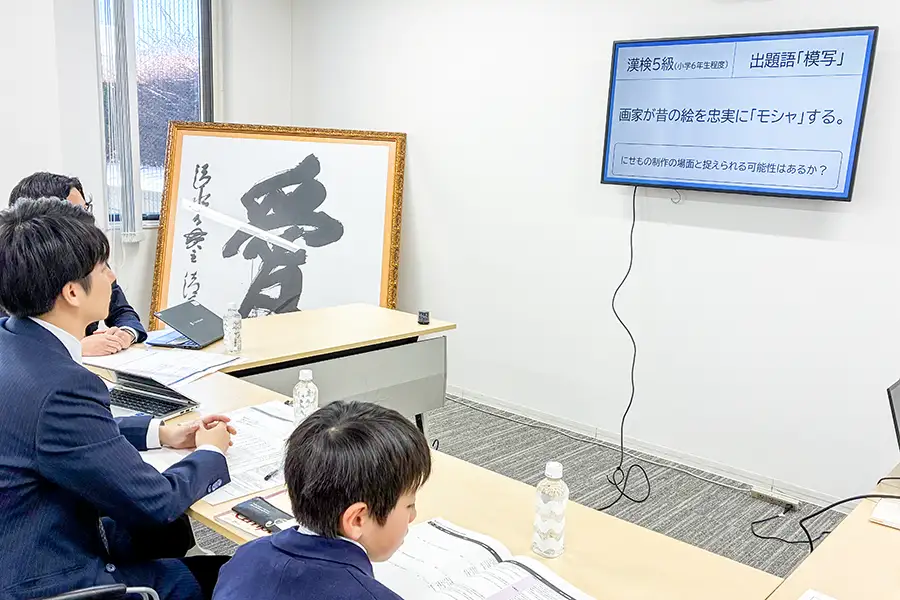

漢検の問題を作成する際には定められたルールに基づき、受検者の漢字能力を正確に測定できるように設計されています。子ども漢検リポーターの小学生に、実際の会議を模した「問題作成の検討会」を体験いただきました。

漢検はこれまでに累計40万問以上が出題されてきた検定試験

漢検では1級から10級までの12段階(準1級・準2級を含む)において、検定日程ごとに問題を作成しています。品質の高い検定問題を提供できるよう、1問1問に対して複数名による多角的な検討・議論を重ねています。また、完成した問題はデータベースへ蓄積し、正答率などのデータとあわせて管理することで、次回以降のよりよい問題作成にも役立てています。

過去漢検では累計40万問以上が出題されてきましたが、検討過程で出題を見合わせた問題も含めると、その数は累計100万問にものぼります。

漢検の問題作成にはルールが定められている

漢検の問題にはさまざまなルールが定められており、受検者の漢字能力を正確に測定できるように設計されています。

(下記にあげたルールはその中の一部です)

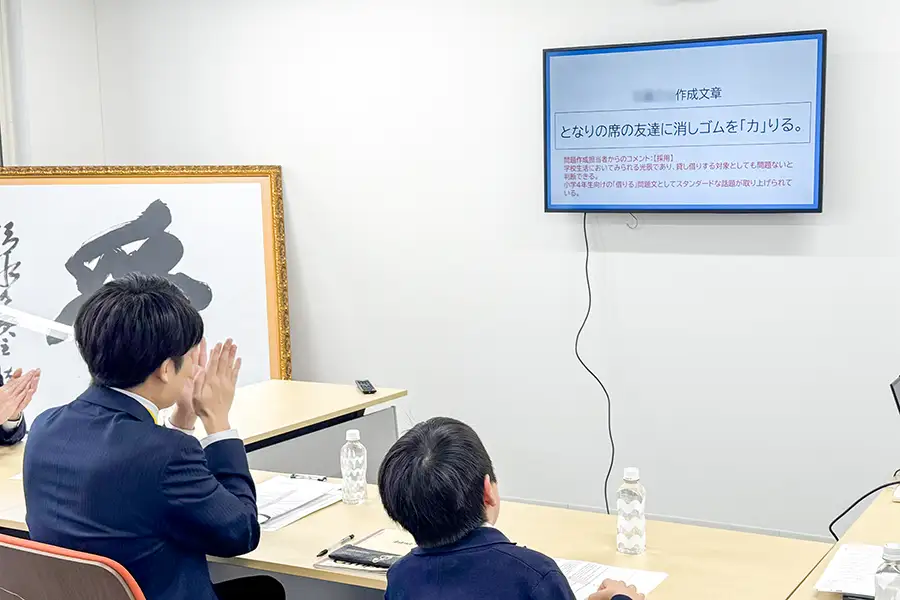

漢検の問題検討会で行われる様子を模擬再現!

問題作成の観点を学んだところで、子ども漢検リポーターには、実際の問題作成に携わる担当者と広報担当者を交えて漢検の問題作成検討会にご参加いただきました。

検討会議では事前に共有された問題の原案に対し、参加者たちが意見を出し合います。

<コウシュウ>電話の使い方を教わる。解答:公衆

この問題文に対しては、「公衆電話は年々減っており、使ったことのある小学生は少ないのではないか」という意見が出されました。

子ども漢検リポーターに公衆電話の使い方の説明を受けたことがあるか聞いてみると「習ったことはない。街中でも公衆電話は見たことがない。」とのこと。職員間では20代の職員が「教わったことがある」30代の職員2名が「教わったことがない」と答えたことから、年代によって認識が異なることが推察されます。

また、「公衆」という語を出題する場合「公衆トイレ」の方がより身近ではないかという意見も出ました。

なお実際には、災害時には安定的な通信が望め、防災教育の一環として公衆電話の使い方を説明する場もあることから、この出題文は、検定問題として「採用」されています。

漢検の問題文作成にチャレンジ!

子ども漢検リポーターの小学生と、日頃検定試験の作成に携わっていない当協会職員が実際に漢検の問題文の作成に挑戦しました。

テーマは「カりる」(借りる)が答えになる問題文をつくるというもの

子ども漢検リポーターが作った問題文

「となりの席の友達に消しゴムをカりる。」

問題作成担当者からのコメント【採用】

学校生活において見られる光景であり、貸し借りする対象としても問題ないものと考えます。

小学4年生向けの「借りる」問題文としてスタンダードな話題が取り上げられています。

広報担当の職員が作った問題文

「うわぐつを忘れて先生にカりる」

問題作成担当者からのコメント【不採用】

「上靴」「上履き」「ズック」など地域によって呼称が異なるため、どの呼称を採用すべきか検討の余地があります。加えて、上靴を忘れた際の対応は学校ごとに異なる可能性があるため、「先生に借りる」という表現は適していません。

「レンタルショップでビデオをカりる」

問題作成担当者からのコメント【不採用】

「レンタルビデオショップ」または「レンタルビデオ店」が正確な呼称です。また「ビデオ」と呼ぶのはDVD流行以前のことであり、昨今においては通用度を欠くと判断しました。

「お祭りで友人からお金をカりる」

問題作成担当者からのコメント【不採用】

金銭の貸し借りはトラブルを招く可能性があり、とくに子ども同士の行為としては推奨できるものではなく検定で扱う話題として適さないと判断しました。